十三届全国人大常委会第五次会议于2018年8月31日审议通过了新修订的《中华人民共和国个人所得税法》,自2019年1月1日起施行。

这是自1980年个税立法以来的第七次修改,与上次修改时隔7年,同样引起公众关注。

虽然新法并没有如同外界预期的那样将起征点调整到8000元或10000元,但因增加了增加专项附加扣除、扩大低档税率的级距、采用综合与分类相结合的个人所得税制等变化,依然有不少亮点,可以说是个人所得税制度的一次突破性改革。与原个人所得税法相比,其主要变化有:

一、居民个人和非居民个人的判定标准更加明确

原个人所得税法规定,在境内居住满一年的个人为居民纳税人,负有全面纳税义务。但对于居住一年如何判定,需要财政部和税务总局需要另行下文进行明确。

新修订的个人所得税法中明确了居民个人和非居民个人的判定标准为183天,即在一个纳税年度内在中国境内居住满一百183天的个人,为居民个人,负有全面纳税义务。

二、确定了综合所得的范围和计税方法

居民个人取得工资、薪金所得、劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得,按纳税年度合并计算个人所得税;非居民个人取得前款四项所得,按月或者按次分项计算个人所得税。

三、对所得项目进行了归并和删除

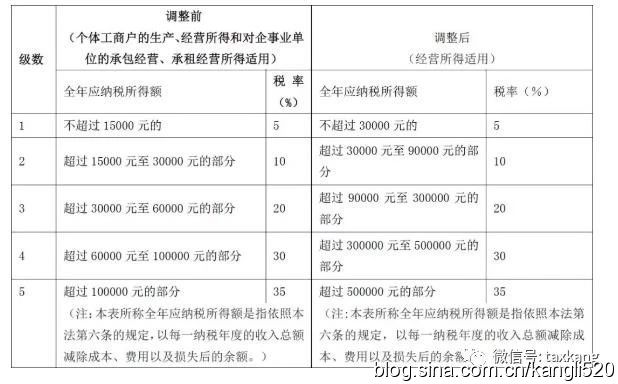

新个税法将个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得合并为经营所得。删除了旧法的"经国务院财政部门确定征税的其他所得"项目。

对于目前个人所得税税收规定仍然有效的"其他所得"税目约有11个项目,财税机关应进行相应的后续清理。例如《财政部、国家税务总局关于个人无偿受赠房屋有关个人所得税问题的通知》财税〔2009〕78号规定:本通知第一条规定情形以外,房屋产权所有人将房屋产权无偿赠与他人的,受赠人因无偿受赠房屋取得的受赠所得,按照"经国务院财政部门确定征税的其他所得"项目缴纳个人所得税,税率为20%。

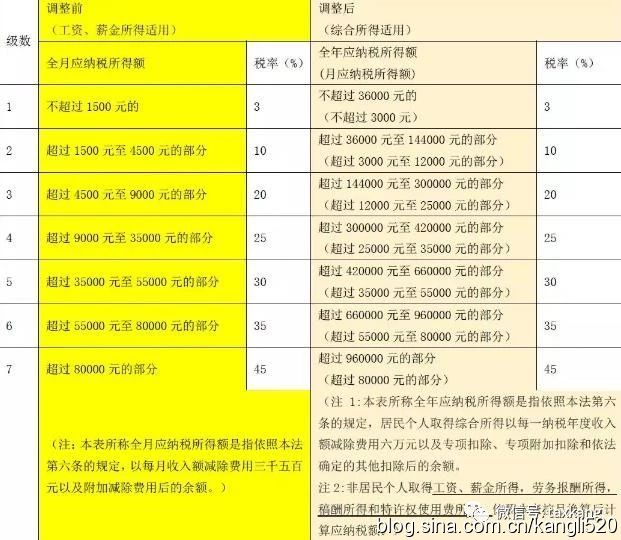

四、调整了综合所得和经营所得税率的级距,扩大了低率的适用级距。税率的变化如下:

个人所得税税率表1

个人所得税税率表2

五、调整了免纳个人所得税和减征个人所得税的决定权限

原个人所得税法规定,"经国务院财政部门批准免税的所得";"其他经国务院财政部门批准减税的"。

新修改的个人所得税法规定,"国务院规定的其他免税所得","前款第十项免税规定,由国务院报全国人民代表大会常务委员会备案"。

"国务院可以规定其他减税情形,报全国人民代表大会常务委员会备案。"

新法对于"免征个人所得税、减征个人所得税"的权限由财政部,调整为国务院并履行报人大常委会备案程序。

六、新增纳入综合所得的劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得收入额如何确认

新个人所得税法规定,劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得以收入减除百分之二十的费用后的余额为收入额。稿酬所得的收入额减按百分之七十计算。

上述条款基本平移了现行税法规定,允许劳务报酬、稿酬、特许权使用费等三类收入在扣除20%的费用后计算纳税。也就是说,按原收入额打八折计算纳税。

同时,为鼓励创作,稿酬所得在允许扣除20%费用基础上,进一步给予减按70%计算优惠,两项因素叠加,稿酬收入实际上相当于按5.6折计算纳税。

七、新增专项附加扣除的内容

专项附加扣除,包括子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或者住房租金、赡养老人等支出,具体范围、标准和实施步骤由国务院确定,并报全国人民代表大会常务委员会备案。

由于实施专项附加扣除是一次全新尝试,对纳税人的申报纳税和税务机关的征收管理都提出了更高的要求,具体执行时,很可能会对专附加扣除设置一定限额或定额标准。

八、新增反避税条款

新个人所得税法第八条规定,有下列情形之一的,税务机关有权按照合理方法进行纳税调整:

(一)个人与其关联方之间的业务往来不符合独立交易原则而减少本人或者其关联方应纳税额,且无正当理由;

(二)居民个人控制的,或者居民个人和居民企业共同控制的设立在实际税负明显偏低的国家(地区)的企业,无合理经营需要,对应当归属于居民个人的利润不作分配或者减少分配;

(三)个人实施其他不具有合理商业目的的安排而获取不当税收利益。

税务机关依照前款规定作出纳税调整,需要补征税款的,应当补征税款,并依法加收利息。

九、新增纳税人应当依法办理纳税申报和办理预缴、汇算清缴的相关条款

新个人所得税法第十条规定有下列情形之一的,纳税人应当依法办理纳税申报:

(一)取得综合所得需要办理汇算清缴;

(二)取得应税所得没有扣缴义务人;

(三)取得应税所得,扣缴义务人未扣缴税款;

(四)取得境外所得;

(五)因移居境外注销中国户籍;

(六)非居民个人在中国境内从两处以上取得工资、薪金所得;

(七)国务院规定的其他情形。

新个人所得税法第十一条规定,居民个人取得综合所得,按年计算个人所得税;有扣缴义务人的,由扣缴义务人按月或者按次预扣预缴税款;需要办理汇算清缴的,应当在取得所得的次年三月一日至六月三十日内办理汇算清缴。

十、新增政府部门协作、规范征管的条款

新个人所得税法第十五条规定,公安、人民银行、金融监督管理等相关部门应当协助税务机关确认纳税人的身份、金融账户信息。教育、卫生、医疗保障、民政、人力资源社会保障、住房城乡建设、公安、人民银行、金融监督管理等相关部门应当向税务机关提供纳税人子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息、住房租金、赡养老人等专项附加扣除信息。

十一、纳税人的工资、薪金所得于2018年执行新法税率问题

根据全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国个人所得税法》的决定规定,自2018年10月1日至2018年12月31日,纳税人的工资、薪金所得,先行以每月收入额减除费用五千元以及专项扣除和依法确定的其他扣除后的余额为应纳税所得额,依照本决定第十六条的个人所得税税率表一(综合所得适用)按月换算后计算缴纳税款,并不再扣除附加减除费用。

国家税务总局总审计师刘丽坚在全国人大常委会办公厅2018年8月31日新闻发布会上提示,2018年10月1日以后发放工资时,各企业单位财务人员在扣缴个税时一定要记住,别忘了适用5000元新的费用标准和新的税率表。

我们理解,对于单位在2018年10月1日发放的工资、奖金(包括年终奖)等工资薪金所得,不论其所属日期,在扣缴个人所得税时均应适用于新法规定的5000元费用标准及新的税率表。

虽然新的个人所得税法已经出台,但具体的实细则还要等国务院制定。9月6日国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,确定落实新修订的个人所得税法的配套措施。会议确定,要确保10月1日起如期将个税基本减除费用标准由3500元提高到5000元并适用新税率表的同时,抓紧按照让广大群众得到更多实惠的要求,明确子女教育、继续教育、大病医疗、普通住房贷款利息、住房租金、赡养老人支出6项专项附加扣除的具体范围和标准,使群众应纳税收入在减除基本费用标准的基础上,再享有教育、医疗、养老等多方面附加扣除,进一步减轻群众税收负担,增加居民实际收入、增强消费能力。专项附加扣除范围和标准在向社会公开征求意见后依法于明年1月1日起实施。今后随着经济社会发展和人民生活水平提高,专项附加扣除范围和标准还将动态调整。

新个人所得税法提高了工薪所得减除费用标准,调整了税率和级距,同时优化了生产经营所得税率;减税效应明显,广大中低收入群体的税负大大降低。

以北京地区某单位技术员小张为例,其月工资为税前25,000.00元,年终奖200,000.00元,全年收入500,000.00元。在新个人所得税法修改前,其每月工资应扣除个人负担的三险(基本养老、基本医疗、失业保险)2,553.00元,公积金3,000.00元,月应缴纳个人所得税(25,000.00-3500.00-2,553.00-3,000.00)*25%-1,005.00=2981.75元,年终奖应纳个人所得税=200,000.00*25%-1,005.00=48,995.00元,全年应纳个税合计=2981.75*12+48,995.00=84,776.00元。按照新个人所得税法,应纳税所得额=年收入总额500,000.00-60,000.00-个人负担三险一金66,636.00元-专项附加扣除0.00元=373,364.00元,应纳个人所得税=36,000.00*3%+108,000.00*10%+156,000.00*20%+73,364.00*25% =1,080.00+10,800.00+31,200.00+18,341.00=61,421.00元。即便新个人所得税法取消了"全年一次性奖金"计税方法,在专项附加扣除金额暂为0的前提下,新法比旧法仍然减少个人所得税23,355.00元。由此可见,本次个税修法,着实在减税。

最近个人所得税引发热议,特别是对取消"全年一次性奖金"之后税负变化众说纷纭。上面的举例可能有以偏概全之嫌,我希望以此例抛砖引玉,多讨论,多分析,我们就会减少盲目行动。

新税法中的相关反避税条款、居民个人综合所得的汇算清缴等规定均会对纳税人产生深刻影响,纳税人特别是高净值人士应积极寻求专业税务机构的帮助,以实现个人财富的合法、安全传承。总体上说,此次个税法大修亮点不少,为进一步完善个人所得税制度打下良好基础,可以说是个税改革迈出了关键一步。